aula Tag in Freiburg 2022

Schulen aus Baden-Württemberg, die aula bereits nutzen oder sich für aula interessieren, haben sich am 12. Juli 2022 in Kirchzarten bei Freiburg getroffen. Dort gab es die Möglichkeit für die Schulen, sich untereinander auszutauschen, zu inspirieren und zu vernetzen. Am aula-Tag haben etwa 40 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte teilgenommen. Das aula-Team hat das Treffen in Zusammenarbeit mit Dejan Mihajlovic vom ZSL (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung) Baden-Württemberg und #freiburg_gestalten realisiert.

Aus Sicht der Schüler*innen und Lehrkräfte: Wie läuft’s mit aula?

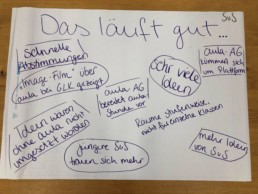

Los ging der Tag nach einer Kennenlernrunde mit einer Arbeitssession, bei der Schüler*innen und Lehrkräfte jeweils unter sich gearbeitet haben. Die Leitfragen „Was läuft gut mit aula?“, „Was läuft nicht so gut?“ und „Wobei können wir Unterstützung gebrauchen?“ konnten also schulübergreifend bearbeitet werden.

Die Schülerinnen und Schüler hatten zu diesen Fragen viel zu diskutieren. Besonders diejenigen, die schon mehr Erfahrung mit aula gesammelt haben, konnten den anderen von ihren positiven Erfahrungen mit aula berichten. Bei ihnen liefen zum Beispiel diese Punkte gut:

- Mehr Schüler*innen trauen sich, sich zu beteiligen und Ideen zu äußern

- Es kommen mehr Ideen von Schüler*innen im Vergleich zu vor der aula-Nutzung

- Viele Ideen wären ohne aula nicht oder nicht so schnell umgesetzt worden (zum Beispiel Intiativen zur Ukraine-Hilfe oder die Entscheidung einer Schule, Schuluniformen abzuschaffen)

Es gab auch Probleme mit aula oder mit der Umsetzung in der Schule. Dazu gehören diese Beispiele:

- Die aula-Stunde, bei der Neuigkeiten oder Probleme mit der Plattform besprochen werden, wird oft nicht umgesetzt

- Anmeldedaten werden nicht oder zu langsam an Schülerinnen und Schüler ausgehändigt

- Wenn Schüler*innen mehr Verantwortung auf der Plattform übernehmen (z.B. Moderation) und gleichzeitig in Gremien wie der SV sind, haben sie sehr viele Aufgaben

Hilfe brauchen die Schülerinnen und Schüler bei unterschiedlichen Fragen rund um aula:

- Wie können mehr Schüler*innen und Lehrkräfte motiviert und begeistert werden, Verantwortung für aula zu übernehmen?

- Wie werden aula und SV so organisiert, dass keine Konkurrenz entsteht?

Die Fragen wurden unter den Schüler*innen lebhaft diskutiert. Eine Schule hatte zu Beginn der aula-Einführung eine Art „Image-Film“ über aula gedreht, um mehr Schüler*innen und Lehrkräfte zu überzeugen. Andere benennen die Klassensprecher*innen als Moderator*innen auf der Plattform und haben somit keine Probleme damit, ausreichend Moderator*innen zu finden.

Die Gespräche der Lehrkräfte liefen in eine ähnliche Richtung. Auch sie fragen sich, wie sie möglichst viele Kolleg*innen und Schüler*innen für die aula-Nutzung und bestenfalls auch für Aufgaben wie die Plattform-Moderation begeistern. Sie haben auch angemerkt, dass dort, wo sich aula-Teams gebildet haben und intensiv miteinander arbeiten, alle Teilnehmenden sehr von der Motivation profitieren.

Fantasie gefragt: Die-Eulen-Kreativstunde

Nach der ersten Arbeitssession ging es lockerer weiter: Etwa eine Stunde hatten alle Teilnehmenden in Kleingruppen Zeit, entweder eine Idee zu entwickeln und gut auszuformulieren, ein Werbekonzept für Ideen zu entwerfen oder mit dem Software-Team hinter aula zu sprechen.

Unter den Ideen waren zum Beispiel:

- eine Mental Health Awareness Woche

- Kreativ-Tag: Regelmäßig muss der Fachunterricht erlebnisorientiert und kreativ gestaltet werden, sodass dass theoretisch Gelernte spannend aufbereitet wird

Die Werbekonzepte waren unter anderem:

- Plakate gestalten mit QR-Codes, die direkt zur jeweiligen Idee führen

- Durchsagen, wenn Abstimmungen anstehen

- Schulpodcast, der auch aula-Ideen bespricht

- Image-Film zu Idee

Viele Schüler*innen und Lehrkräfte haben auch die Möglichkeit genutzt, das Software-Team kennenzulernen, das normalerweise im Hintergrund daran arbeitet, dass aula funktioniert. Nick Karczmarzyk und Yvette Teiken vom Softwareentwicklungsunternehmen erminas haben jede Menge Fragen beantwortet, einen Einblick in die technische Architektur der Software gegeben und viele Verbesserungsvorschläge der Teilnehmenden notiert.

Zum Abschluss des aula-Tags hatten die Vertreter*innen der teilnehmenden Schulen Zeit, sich über die konkreten nächsten aula-Schritte an ihrer Schule auszutauschen. Dabei sind Projektpläne entstanden, es wurden Termine für nächste Treffen vereinbart und Konzepte dafür entwickelt, wie genau aula an der Schule eingeführt wird.

Zukunftsfähiges Format: Regionale Vernetzung zu aula

Mit den neun Schulen, die am aula-Tag in Freiburg teilgenommen haben, stand das aula-Team schon zuvor in Kontakt. Die Idee für das Vernetzungstreffen ist dadurch entstanden, dass das ZSL Freiburg von einigen Schulen darüber informiert war, dass sie die aula-Einführung planen oder bereits umgesetzt haben. Mit der großzügigen Unterstützung des ZSL Baden-Württemberg und #freiburg_gestalten konnten wir die Veranstaltung in den tollen Räumlichkeiten der Black Forest Studios Kirchzarten umsetzen. Dort gab es viel Platz für Austausch, Rückzug, Gruppenarbeiten und Pausen.

Der aula-Tag mit Schulen aus Freiburg und Umgebung wird sich im Winter digital und im kommenden Sommer wieder in Präsenz wiederholen. Wir würden uns freuen, auch für andere Bundesländer regionale Austauschformate schaffen zu können. Für Ideen und Vorschläge sind wir offen!

aula wird flügge

Wir haben große Neuigkeiten zu verkünden und sind noch ganz aufgeregt. Nach mehr als einem halben Jahr Planung und vielen Gesprächen ist es soweit… Wir waren beim Notar und haben wichtige Unterschriften geleistet! Seit dem 1. Juli 2022 sind wir die aula gGmbH!

Klarheit durch Neugründung

Nach acht Jahren in der Obhut von politik-digital e.V. wollen wir neue Schritte gehen. Der Verein hat uns dabei unterstützt und mit uns gemeinsam erarbeitet, was aula ist und werden kann. Als stärkster Gesellschafter der neu gegründeten gemeinnützigen GmbH bleibt der Verein deshalb auch weiterhin eng mit aula verbunden. Weitere Gesellschafter*innen sind Marina Weisband, Alexa Schaegner, Lisa Wulf, Steffen Wenzel und Simone Jost-Westendorf. Durch die neue Struktur schaffen wir mehr organisatorische Klarheit für unsere Partnerinnen und Partner sowie Förderer und schaffen einen Rahmen für Wachstum.

Apropos Förderer: Einen großen Anteil daran, dass wir die Gründung der aula gGmbH zu diesem Zeitpunkt umsetzen konnten, trägt die Schöpflin Stiftung. Schon im vergangenen Jahr wurden wir durch die in Lörrach ansässige Stiftung unterstützt und diese Förderung wurde zu unserer großen Freude erneuert. Für die nächsten drei Jahre unterstützt die Schöpflin Stiftung die aula gGmbH auf ihrem Weg zum Wachstum und wir freuen uns riesig darüber.

Mit der Ausgründung hat aula zudem eine neue Führungsstruktur und wird sich in eine eigene Richtung bewegen können. Die Geschäftsführung übernehmen gemeinsam Alexa Schaegner und Steffen Wenzel. Dadurch, dass sowohl die beiden als auch Marina Weisband und Lisa Wulf Anteile an der Gesellschaft halten, wird die Ausrichtung der aula gGmbH ein gemeinschaftliches Projekt.

Was bedeutet das für unsere Partner*innen

Für unsere Kooperationspartnerinnen und -partner (Schulen, Jugendorganisationen, …) ergeben sich auf inhaltlicher Ebene keine Änderungen. Wir sind und bleiben eine gemeinnützige Organisation und der Kern unserer Arbeit ist weiterhin, Schule demokratischer zu machen und Jugendlichen eine Plattform zur aktiven Beteiligung in ihrer Lebenswelt zu bieten.

Dies wollen wir durch Spenden erreichen. Durch einmalige oder regelmäßige Spenden können Sie Schulen und andere Einrichtungen auf dem Weg zu mehr Jugendbeteiligung unterstützen sowie die Weiterentwicklung unserer Software und die Erstellung von frei verfügbaren Materialien zu Themen wie Demokratiebildung, Extremismusprävention oder Projektmanagement an Schulen fördern. Unterstützen Sie uns bitte.

Hier entlang zum Spenden!

Photo by Rikku Sama on Unsplash

Schüler*innen im Spotlight – Neuer aula-Film von Citizens for Europe

Wir “Erwachsenen” sprechen viel über aula – im neuen Video übernehmen diese Rolle endlich diejenigen, die das am besten können: Schülerinnen und Schüler! Vor einigen Monaten hat das Filmteam von Citizens For Europe im Rahmen des europäischen DIYW-Projekts an der Ellen-Key-Schule in Berlin einen kurzen Film gedreht. Die Schüler*innen der Sekundarschule berichten, warum ihnen Beteiligung wichtig ist und wie aula bei ihnen an der Schule funktioniert.

Kreativität und Kollaboration: so läuft der Alltag mit aula

Die Jugendlichen haben viele Ideen für die Ellen-Key-Schule: WLAN, bessere Ausstattung für Computerräume, Klassenfahrtziele oder Snackautomaten – die Liste könnte weitergehen. Die Schüler*innen, die im Video zu Wort kommen, nennen nur Beispiele. Sie organisieren sich über aula und haben somit eine verbindliche Plattform für Beteiligung. Bevor es losging, haben sie über viele Monate hinweg einen Vertrag ausgearbeitet, der die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Beteiligung festlegt und der von der Schulkonferenz abgesegnet wurde.

Citizens For Europe wurde über eine Recherche zu non-formaler Demokratiebildung auf aula aufmerksam. Das Projekt DIYW (Democratic Innovations in Youth Work) beschäftigt sich mit der Zukunft von Demokratie und der Rolle, die junge Menschen dabei übernehmen. Das Team hat europaweit konkrete Initiativen gesucht, die Jugendliche befähigen, an demokratischen Prozessen teilzuhaben. Insgesamt sind neun Kurzdokumentationen entstanden, die demokratische Innovationen zeigen – der Film über aula ist Teil dieser Reihe. Zusätzlich wurden im Rahmen des Projektes Leitfäden für Pädagog*innen sowie ein begleitender Trainingskurs entwickelt.

Dieser YouTube-Inhalt ist blockiert. Bitte überprüfen Sie Ihre [uncode_privacy_box]Datenschutzeinstellungen[/uncode_privacy_box].

Wir danken allen Beteiligten, und zwar besonders den Schülerinnen und Schülern der Ellen-Key-Schule, Séverine Lenglet (Regisseurin), Jasmin Ibrahim und Selvihan Bozkurt (Moderation), Dr. Justus Fuesers (Lehrer an der Ellen-Key-Schule) und dem gesamten Filmteam! Natürlich danken wir auch der Europäischen Kommission mit dem Erasmus+ Programm, das die Erstellung ermöglicht hat.

4. Botschafter*innen Ausbildung: Januar / Februar 2022

Im neuen Jahr ist es wieder soweit: Wir bilden neue aula-Botschafter*innen aus! Unser Netzwerk soll sich stetig erweitern, sodass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Schulen und anderen Jugendeinrichtungen durch das aula-Konzept möglichst viele Interessierte erreicht. aula-Botschafter*innen können sich auf unterschiedlichen Wegen einbringen: Sie können aula auf Veranstaltungen oder an Schulen vorstellen, Schulen bei der aula-Einführung unterstützen oder uns in der Weiterentwicklung des Konzepts mit ihrem Know-How zur Seite stehen.

An den drei Ausbildungsterminen lernen die Teilnehmenden das Konzept und die Plattform intensiv kennen, tauschen sich untereinander aus und entwickeln erste Ideen dazu, wie sie Schulen und andere Einrichtung bei der Einführung von aula beraten können.

Die Termine für die kommende Botschafter*innen-Ausbildung (via Zoom):

Dienstag, 18.01.2022, 15 bis 17 Uhr

Dienstag, 25.01.2022, 15 bis 17 Uhr

Dienstag, 01.02.2022, 15 bis 17 Uhr

Für die kostenfreie Ausbildung ist die Teilnahme an allen drei Terminen nötig.

Interesse?

Dann freuen wir uns auf eine E-Mail an info@aula.de bis zum 11.01.2022 mit folgenden Angaben: Name, beruflicher Hintergrund, Grund für Interesse an der aula-Botschafter*innen-Ausbildung. Wir bestätigen die Teilnahme innerhalb weniger Tage nach Eingang der E-Mail. Die Plätze sind begrenzt, wir empfehlen also eine zeitnahe Anmeldung.

3 Länder, 1 Sprache, viele Ideen: lernen gemeinsam gestalten

Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wir sprechen eine Sprache, leben in unterschiedlichen politischen Systemen und tauschen uns doch wenig darüber aus: In Österreich, Deutschland und der Schweiz können wir viel voneinander lernen – besonders über Politik. Wir geben jungen Menschen aus den drei Ländern die Möglichkeit, in länderübergreifender Zusammenarbeit Lerninhalte rund um politische Themen zu erstellen, die auf der Schweizer Plattform für Demokratiebildung voty.ch veröffentlicht werden.

Die erstellten Lerninhalte können von Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz genutzt werden. Beispiele für Themenfelder sind: Umwelt, Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, Frauenrechte, politische Systeme in D-A-CH uvm. Die Lerninhalte können in unterschiedlichen Formaten wie Quizzes, Grafiken, Texten oder Videos erstellt werden. Wir, das sind aula.de und voty.ch, begleiten diesen Prozess organisatorisch und redaktionell.

Die Jugendlichen recherchieren zunächst selbstständig, entwickeln Formate und tauschen sich anschließend per (Video-)Chat mit Schülerinnen und Schülern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich aus. Die Arbeitsphase startet ab dem 09.12.2021 und endet am 08.03.2022, wobei die Zeiteinteilung hier völlig selbstständig durch die Schulen erfolgt. Die Arbeitsphase kann also bspw. auch intensiv innerhalb weniger Projekttage erfolgen.

Die Lerninhalte werden Ende März 2022 auf der Plattform voty.ch als freie Lehrmaterialien veröffentlicht, wobei die Jugendlichen namentlich als Autor*innen genannt werden können. Wir von voty.ch und aula.de begleiten und moderieren diesen trinationalen Prozess und stehen stets als Ansprechpartner*innen zur Verfügung. Die Bearbeitung der Themen lässt sich prima in den Politik-, Sozialwissenschafts- oder Geschichtsunterricht integrieren, kann aber auch im Rahmen von AGs oder Projekttagen erfolgen.

Die Anmeldung erfolgt ganz einfach per E-Mail an info@aula.de und sollte folgende Punkte beinhalten:

- Was bewegt die Schule/Schulklasse/Lerngruppe dazu, mitzumachen?

-

Welche Lerngruppe(n) der Schule wären beteiligt?

-

Gibt es eine Lehrkraft, die den Prozess begleitet?

-

Stehen den Schüler*innen Endgeräte zur Verfügung, die sie während der Projektlaufzeit zur Recherche und zur Erstellung von Lerninhalten nutzen können?

Anmeldungen können noch bis zum 23.12.2021 eingereicht werden. Die Zusagen und den genauen Ablauf verschicken wir ab dem 08.12.2021. Zeitgleich mit den Zusagen erhalten die teilnehmenden Schulen Vorlagen für die Erstellung der Lerninhalte durch die Schüler*innen, woran sie bis zum 15.02.2022 arbeiten und anschließend in den Austausch mit anderen Schulen gehen. Die gemeinsam erstellten Inhalte werden spätestens am 09.03.2022 abgegeben und Ende März von der Redaktion veröffentlicht.

Wir freuen uns auf die Anmeldungen an info@aula.de!

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Anpassung der Hosting-Kosten für aula-Instanzen

Liebe aula-Interessierte,

das Herzstück unseres Beteiligungskonzepts für Kinder und Jugendliche ist eine Onlineplattform. Die Software, die dahintersteckt, ist frei. Das heißt, dass der Quellcode offen ist und dass sie von Nutzer*innen beliebig angepasst werden kann. Es fallen keine Lizenzgebühren an.

Für den Betrieb der Software gibt es zwei Optionen: Sie kann auf dem eigenen Server gehostet werden oder wir übernehmen in Zusammenarbeit mit unseren Entwicklungspartnern das Hosting. Die zweite Option ist für viele Anwender*innen – besonderen diejenigen ohne systemadministrative Kenntnisse – die bequemere Variante. Hier gibt es regelmäßige Updates, Sicherheitspatches, etc. Für das Hosting haben wir in der Vergangenheit monatlich 10 Euro berechnet, haben nun aber festgestellt, dass wir damit nicht kostendeckend arbeiten können.

Wir als aula-Team bearbeiten auch Support-Anfragen und ähnliches, sodass wir mit dem bisherigen geringen Betrag nicht auskommen. Wir haben aus diesem Grund unsere Kosten angepasst und hier neu veröffentlicht. Es gibt nun das reine Hosting und zusätzlich die Möglichkeit, ein Supportpaket dazuzubuchen.

Wir hoffen sehr, dass unsere Preisanpassungen auf euer Verständnis stoßen und dass weiterhin so viele Schulen und Jugendorganisationen aula nutzen möchten. Für die bereits bestehenden Partnerschaften bleiben die bisherigen Preise erhalten.

Herbstliche Grüße vom aula-Team

Photo by Chris Lawton on Unsplash

Sonne und Wolken über Jena

Die Jenaplan-Schule in der zweitgrößten Stadt Thüringens hat schon auf dem Papier die besten Voraussetzungen für das Projekt aula. Als wir im Schuljahr 2016/17 als Team an die gut ausgestattete Schule im Westen von Jena kamen, waren wir beeindruckt von dem, was wir vorfanden: eine sehr aktive und politisch interessierte Schülerschaft, große Gestaltungsmöglichkeiten und SchülerInnen die bei einer kreativen und freien Entfaltung unterstützt werden. Die ersten Einführungs-Workshops in den Klassen lösten kleine Begeisterungsstürme in uns aus. Unser Input wurde aufgenommen, reflektiert und direkt diskutiert. Schnell formierte sich eine ModeratorInnen-Gruppe, die über den aula-Vertrag sowie die Implementierung im Schulleben verhandelte und erste Pläne schmiedete.

Leider geriet das Projekt in Jena nach den Einführungsworkshops relativ schnell ins Stocken. Woran das lag? Wie in Schulen so üblich, hatte es verschiedene Gründe: Zum einen ebbte die Motivation beim ModeratorInnen-Team etwas ab. Zu wichtig waren Punkte wie Referate, Klausuren, Herbstferien und der ganz normale Schulalltag. Zum anderen vergaßen die ersten SchülerInnen ihre Passwörter (ein schulübergreifendes Problem, was wir auch hier auf dem demokratie.io-Blogbereits thematisierten. Ein weiterer Faktor waren die bereits sehr etablierten demokratischen Beteiligungsstrukturen der aktiven Schülerschaft. Vielen SchülerInnen (und vor allem auch LehrerInnen) wurde nicht klar, welchen Mehrwert aula über ihr bestehendes (funktionierendes) System hinaus bietet. Durch den Unterricht in Stammgruppen und die vielen verschiedenen Projekte (z.B. der „SchülerFAIRma“), war es für aula nicht leicht sich als ergänzendes Projekt zu etablieren. Auch das Arbeiten mit digitalen Medien war in Jena bisher nicht besonders stark in den Unterricht integriert, wird sogar teilweise eher kritisch gesehen. Die Organisation der Schülerbeteiligung über eine Online-Plattform wie aula wurde daher insgesamt weniger als Lernprozess und eher als zusätzliche Arbeit wahrgenommen.

Das Crowdfunding als Motivationsschub

Im Frühjahr 2017 haben wir als aula-Team für alle vier Pilotschulen ein Crowdfunding auf gemeinschaftscrowd.de gestartet. Als zusätzlichen Motivationsschub wollten wir den SchülerInnen damit eine Möglichkeit geben, eigene Ideen in die Tat umzusetzen und gleichzeitig nicht an eine Finanzierung denken zu müssen bzw. eine Teilfinanzierung bereits sicher zu haben. Die Jenaplan-Schule erreichte das Crowdfundingziel von 1.500€ bereits nach wenigen Wochen (zum Crowdfunding-Video von Jena geht es hier). Zwar sprach sich bei den Schülerinnen und Schülern schnell herum, dass sie Geld zur freien Verfügung bekommen sollten, aber nicht, inwiefern das nun mit aula gemacht werden sollte und wie die nächsten Schritte waren. Daher verpuffte der gewünschte Effekt relativ schnell wieder.

Neues Schuljahr, neues Glück?

Im neuen Schuljahr fand sich eine neue ModeratorInnen-Gruppe zusammen, ein Team aus SchülerInnen, was gleichzeitig Herzstück sowie Motor für aula an der Schule ist. Mit Maxim (11. Klasse) fanden wir sogar den ersten Schüleradministrator, der – mit dem Vertrauen der Schulleitung – seither aula auch administrativ begleitet und für uns einen außerordentlich guten Ansprechpartner darstellt.

Das neuformierte aula-Team entschied sich für einen „Neustart“ an der Schule. Damit wirklich alle (wieder) Zugang zur Plattform bekommen, entwickelte die ModeratorInnen-Gruppe gemeinsam mit der Schulleitung einen Plan: Am Anfang des Schuljahres liefen sie immer montags durch die sogenannten “Morgenkreise” und halfen den SchülerInnen ihre Passwörter zurückzusetzen und sich einzuloggen. Das sollte ebenfalls die SchülerInnen daran erinnern, dass das Projekt aula noch läuft.

Um den erneuten Auftakt von aula feierlich zu zelebrieren, entschied sich das ModeratorInnen-Team am 13. November vergangenen Jahres eine sogenannte „aula-Feier“ zu organisieren. Dafür wurde die schuleigene Turnhalle bestuhlt und die gesamte Schülerschaft (4.-13. Klasse) an einem Montagvormittag zusammen getrommelt. Als weichen Einstieg zeigten die ModeratorInnen den 3sat-Beitrag „Update für die Demokratie“, der sich teilweise mit einer aula-Stunde an der Jenaplan-Schule befasst. Danach konnten SchülerInnen, die eine Idee für das gesammelte Crowdfundinggeld hatten, vor der gesamten Schülerschaft ihre Ideen präsentieren. Von einem schulinternen Pizzadienst bis zu einer Überdachung für den Fahrradständer – die SchülerInnen stellten ihren MitschülerInnen vor, was sie bereits ausgearbeitet hatten und wo sie vielleicht noch Hilfe bräuchten.

Am gleichen Tag gaben wir als Team interessierten LehrerInnen einen aula-Workshop, um ihnen zu zeigen, wie aula in den Unterricht eingebunden werden kann. Die Hoffnung war, dass damit die bisher wenig aktive Lehrerschaft mit ins Projekt geholt wird. Leider tauchten nur wenige LehrerInnen auf und der Workshop glich einem Tropfen auf den heißen Stein.

Bisherige Strukturen als Hindernis für aula?

Die größte Herausforderung für aula in Jena sind ironischerweise die bereits bestehenden demokratischen Strukturen. Im reformpädagogischen Konzept der Jenaplan-Schule sind demokratische Elemente wie Abstimmen bereits verankert. SchülerInnen, Schulleitung und LehrerInnen haben oft ein sehr gutes Verhältnis, weswegen Ideen und Wünsche beispielsweise direkt an die Schulleitung getragen und auch zum Teil auch schnell umgesetzt werden können. Deutlich wurde das zum Beispiel an dem Vorhaben „schulinterner Pizzadienst“. Die Idee dafür kam über aula auf und wurde bei der aula-Feier der kompletten Schülerschaft präsentiert. Da die Idee kostenneutral ist (die Pizza wird von den SchülerInnen selbst finanziert), gab der Schulleiter sein Okay für eine Testphase. Die Idee kam also auf der aula-Plattform auf, wurde dann aber über den “schnellen Dienstweg” – also einem Gespräch mit dem Ideengeber und der Schulleitung – umgesetzt und musste nicht erst die einzelnen Phasen (auf aula) durchlaufen. An dieser Stelle hätte die Schulleitung im Sinne der Integration von aula testweise den vermeintlich “längeren” Weg durch die aula Phasen gehen können. Das Ergebnis beider Wege ist am Ende natürlich das gleiche: die SchülerInnen haben nun einen Pizzadienst. Was wäre also mit aula anders gelaufen? Neben dem Experimentcharakter und dem vielleicht entstandenen Gewöhnungseffekt einer über aula organisierten Entscheidung, hätte es verschiedene weitere Schritte bis zur Entscheidungsfindung gegeben. Die Idee hätte unter Beteiligung weiterer SchülerInnen ausgearbeitet werden müssen, SchülerInnen hätten kritische Fragen zu ihr sammeln müssen, sie hätten Mehrheiten organisieren und dabei teilweise verhandeln müssen. Das alles, didaktisch eingerahmt und begleitet, führt nicht nur zum Ergebnis eines Pizzadienstes, sondern vor allem zum Erwerb von Fertigkeiten in der demokratischen Arbeit mit digitalen Medien. All das fällt auf dem sogenannten “kurzen Dienstweg” weg oder findet in jedem Fall nicht strukturiert und über aula dokumentiert statt.

Einschätzung von außen: Was sagt der Schulverbund “Blick über den Zaun”?

Mitte März besuchte ein Arbeitskreis des Schulverbunds „Blick über den Zaun“ (BüZ) die Jenaplan-Schule um im Auftrag der Schulleitung herauszufinden, warum aula in Jena nicht so richtig Fuß fasst. Wir waren ebenfalls vor Ort, um die Expertise der angereisten Lehrerinnen und Lehrer mitzunehmen. Das Resultat war für uns nicht überraschend. Die BüZ-LehrerInnen sahen neben bestehenden Strukturen keinen wirklichen Bedarf für aula und sogar eine zusätzliche (zeitliche) Hürde, wenn die SchülerInnen ihre Ideen auf die Online-Plattform stellen müssten. Ein Argument, das dann Sinn macht, wenn man nicht den didaktischen Rahmen zum Ausbilden gewisser Kompetenzen als langfristigen Mehrwert in die Betrachtung mit einbezieht. In dem Zusammenhang ist es verständlich, dass eine Veränderung des bisherigen Systems als zusätzliche Arbeit wahrgenommen und die bisherige “funktionierende” Beteiligungsstruktur als ausreichend erachtet wird.

Gleichzeitig – und das ist für uns auch interessant – sah der Arbeitskreis es als Problem an, dass aula keinen festen Platz in der Schulstruktur inne hat. Die BüZ-LehrerInnen sprachen sich dafür aus, dass beispielsweise Großprojekte, die die ganze Schule betreffen (wie den Fahrradständer), über aula diskutiert und abgestimmt werden könnten.

Was wir als Projektteam mitnehmen

Wir wollen mit aula nicht bereits funktionierende Strukturen ersetzen. Für manche Schule ist aula ein komplettes Beteiligungskonzept, für andere eine (digitale bzw. zeitgemäße) Ergänzung, die es Schülerinnen und Schülern ermöglichen soll, ihr eigenes Schulumfeld leichter zu gestalten. Für alle ist es in jedem Fall ein Möglichkeit zum Ausbilden und Vertiefen gewisser Fähigkeiten aus dem medialen und demokratischen Kompetenzspektrum. As Verbindung digitaler und demokratischer Bildung kann aula einerseits eine Heranführung an sinnvolle Nutzung von Onlinemedien sein, andererseits SchülerInnen ermächtigen, auch den Wandel und die Digitalisierung zeitgemäßer Schule mitzugestalten. Für ein erfolgreiches Projekt fehlte in Jena sicherlich der Raum bzw. die Zeit für aula, vielleicht auch in den Unterrichtsstunden. Zeit ist das eine Gut im Lebensraum Schule, das wahrscheinlich niemals genug vorhanden sein wird. Dennoch ist es essentiell, um das Projekt am Laufen zu halten. Um Kompromisse zu finden oder Ideen ausarbeiten zu können, muss diskutiert werden – nicht nur online, sondern besonders im Schulhaus selbst.

Während einige LehrerInnen an anderen Schulen Sorge vor einem Wandel der Schulkultur durch aula haben, durch den SchülerInnen mehr Verantwortung kriegen und schwieriger zu kontrollieren sind, war diese Frage von demokratischer Kultur in Jena kein Problem. Hier haben wir eher versäumt zu betonen, welche Vorteile gerade eine digitale Repräsentation demokratischer Prozesse bringen kann: für das Erlernen von Medienkompetenz, für die zeitgemäße demokratischer Arbeit, für Transparenz und Strukturierung des Prozesses und für die Inklusion von SchülerInnen, die sich lieber schriftlich ausdrücken, als mündlich.

Natürlich ist aula ein Konzept, welches den SchülerInnen Verantwortung beibringt. Dennoch ist es wichtig sie kontinuierlich zu begleiten, zu motivieren und Verantwortung selbst vorzuleben, damit ein solches Vorhaben nachhaltig Erfolg hat. Wir müssen daher versuchen, wirklich alle Beteiligten im Lebensraum Schule mit ins Boot zu holen und sie in ihrem Lernprozess zu unterstützen.

Vier Learnings für uns als Projektteam:

- Schulen sollten von vornherein mitdenken, an welchen Stellen aula in ihren Schulalltag integriert werden kann

- Wir müssen klarer herausstellen, was der Mehrwert der Nutzung einer digitalen Plattform zur Beteiligung gegenüber der bisherigen Strukturen mit analogen Abstimmungen ist

- Wir müssen genauer herausarbeiten, wie Lehrerschaft von aula (in ihrem Unterricht) profitieren kann

- aula-Material (Plakate, eLearning, Unterrichtseinheiten etc.) erweitern, damit Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler einfacher mit aula arbeiten können

Titelbild: Jena via Pixabay, Geisteskerker, CC0, bearbeitet.

Beitragsbild: Daniel Schumacher CC BY 2.0

Ein Jahr mit aula – Erkenntnisse eines Lehrers

Letztes Schuljahr durfte ich auf einigen Veranstaltungen das aula-Projekt vorstellen und bewerben. Zu dieser Zeit bezog ich mich hauptsächlich auf Konzept und Theorie, weil mir kaum Erfahrungswerte aus der Praxis vorlagen, von denen ich hätte berichten können. Das möchte ich mit ein paar rückblickenden Betrachtungen nachholen, auch weil ich es Leuten versprach, die alles rund um aula über soziale Netzwerke verfolgen.

AULA ≠ SOCIAL MEDIA

Theoretisch ist aula ein soziales Netzwerk. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass es hier manche Hürden zu überwinden gilt. Man hat zwar eine eigene Profilseite, kann Beiträge posten, liken und kommentieren. Nur dass…

…die Profilseite keine Rolle spielt.

…es dazu (noch) keine App und Push-Benachrichtigungen gibt.

…es kein offenes soziales Netzwerk ist.

…es vorher nicht Bestandteil des Schüleralltags war und von außen eingeführt wurde (Die Entwicklung einer Plattform mit der jeweiligen Schülerschaft hätte sicher zu mehr Akzeptanz geführt, aber auch den zeitlichen und finanziellen Rahmen des Projekts gesprengt.)

Weil aula nicht allen Mechanismen von sozialen Netzwerken unterliegt, muss man an einigen Stellen mehr Energie investieren. Dass Social Media (gedanklich aus Schülersicht) normalerweise nichts mit Schule zu tun hat, mag auch einen Teil zu der einen oder anderen Startschwierigkeit beigetragen haben. Natürlich stellen weder Attraktivität noch Akzeptanz von Instagram & Co kein realistisches Ziel dar. Dass aula aber mehr als ein Mal die Woche im Schulalltag stattfindet, müsste aber möglich sein. Die Entwicklung einer App für iOS und Android konnte bisher aus Kostengründen leider (noch) nicht umgesetzt werden.

EIN JAHR IST KEIN JAHR

Ein Jahr mit aula war eigentlich gar kein Jahr mit aula. Zu Beginn musste z.B. ein aula-Vertrag ausgearbeitet werden, der erst nach dem Beschluss in der Schulkonferenz (bestehend aus jeweils vier Vertreter_innen der Schülerschaft, des Kollegiums und der Eltern) in Kraft treten konnte. Das war bei uns nicht vor dem 28. November möglich. Somit stand Weihnachten schon vor der Tür und erschwerte einen schwungvollen Einstieg. Aula ist nicht nur ein Projekt, das man nebenher abhandeln kann. Es geht um ein grundlegend verändertes Verständnis von Partizipation. So eine gravierende Veränderung benötigt viel Zeit, Kraft und Kontinuität. Im alltäglichen Schulbetrieb stellt das alle vor nicht zu unterschätzende Herausforderungen. Deshalb darf aula nicht die Angelegenheit einer Person oder Gruppe sein, sondern sollte von allen Schultern im System Schule getragen werden. Ein ambitioniertes und langfristiges Ziel, würde ich heute sagen. Ob in den monatlichen Schülerratssitzungen, Stufenversammlungen oder in Lehrerkonferenzen sollte aula ein fester Bestandteil sein und immer wieder reflektiert werden. Ein Umdenken kann nur gelingen, wenn die aula-Stunden nicht nur stattfinden, sondern auch gezielt genutzt werden, um Mitbestimmung in all seinen Facetten zu lernen und zu üben. Es genügt nicht, “nur“ partizipative Elemente zur Verfügung zu stellen und darauf zu verweisen.

Über den Autor:

Dejan Mihajlovic

Dejan Mihajlovic ist Lehrer an der Pestalozzi-Realschule Freiburg, die seit dem Schuljahr 2016/17 das Projekt aula für uns testet. Zusätzlich arbeitet er als Fachberater für Schul- und Unterrichtsentwicklung beim Staatlichen Schulamt und als SMV-Beauftragter beim Regierungspräsidium.

Auf seinem Blog mihajlovicfreiburg.com schreibt er außerdem über zeitgemäße Bildung

aula Crowdfunding gestartet

Worum geht es?

Schule ist mehr als Mathe und Deutsch. Mit aula könne SchülerInnen eigene Ideen zur Gestaltung ihrer Schule verwirklichen und so demokratische Beteiligung direkt erfahren. Vier mutige Schulen in Hamburg, Jena, Nottuln und Freiburg sind aktuell dabei aula in ihren Schulalltag zu integrieren und dabei wollen wir ihnen helfen! Damit die SchülerInnen den Erfolg einer Idee vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung erleben zu können, sollen sie ein eigenes Budget bekommen. Dafür brauchen wir Eure Unterstützung!

Wie funktioniert es?

Auf www.gemeinschaftscrowd.de hat jede Schule ihre eigene Crowdfunding- Seite. Jeder Euro, den Ihr spendet, wird freundlicherweise von der Stiftung GLS Treuhand bis insgesamt 3000 Euro gematcht, das heißt: verdoppelt. Alles was darüber hinaus durch Euch zusammenkommt ist natürlich ebenfalls sehr willkommen! 100% der gespendeten Summe geht dann direkt an die SchülerInnen der jeweiligen Schule.

Ihr wollt direkt zum Crowdfunding einer Schule?

Das Crowdfunding der Stadtteilschule am Hafen in Hamburg findet ihr hier.

Das Crowdfunding der Jenaplanschule in Jena findet ihr hier.

Das Crowdfunding des Gymnasiums in Nottuln findet ihr hier

Das Crowdfunding der Pestalozzi-Schule Freiburg findet ihr hier.

aula Pilotschulen stehen fest

Die Aula Pilotschulen sind bunt gemischt, kommen aus verschiedenen Bundesländern, haben unterschiedliche Schulformen und pädagogische Schwerpunkte und stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen. Die Aula-Pilotschulen im Überblick:

assenstufe 13. Die JPS folgt dem Leitgedanken einer offenen Schule mit Schulstrukturen und Unterrichtsinhalten, die Räume für individuelles und spontanes Lernen ermöglichen. Der Unterricht ist jahrgangsübergreifend, fächerübergreifend und projektorientiert organisiert. Das Konzept der JPS beruht auf den Ideen des Pädagogen Peter Petersen, der bereits 1923 den Jenaplan entwickelte. 1991 wurden seine Ideen für das pädagogische Konzept der JPS wiederentdeckt und weiterentwickelt. 2006 wurde die JPS als erste Schule mit dem deutschen Schulpreis ausgezeichnet.

Stadtteilschule am Hafen, Hamburg

Die Stadtteilschule am Hafen liegt im Zentrum Hamburgs und ist ein lebendiges Beispiel für eine Schule zwischen interkultureller Kompetenz und Herausforderungen. In der Stadtteilschule lernen Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und Sprachen gemeinsam. Leistungsschwächere Kinder werden genauso wie Leistungsstärkere gezielt gefördert und gefordert. Die Schulform “Stadtteilschule” ist aus Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Aufbaugymnasien hervorgegangen. Sie ist eine Alternative zum Gymnasium und bietet alle Schulabschlüsse bis zum Abitur, das identisch mit dem Abschluss am Gymnasium ist. Die Stadtteilschule am Hafen wird Aula zunächst nur für die gymnasiale Oberstufe einsetzen.

Pestalozzi Realschule, Freiburg

Die Pestalozzi-Schule ist eine familiär geprägte Schule in übersichtlicher Größe, die das Lernen mit Kopf, Herz und Hand lebt. Als weiterführende Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt (WSB-Schule) legt die Schule besonderen Wert auf die Vermittlung einer gesunden und ausgewogenen Lebensweise. Schüler und Schülerinnen werden in ihrer Eigenverantwortung und Persönlichkeit gefördert und gestärkt. Darüber sind außerschulische Partner wie soziale Einrichtungen und Unternehmen in das Schulleben eingebunden und bereichern das berufsorientierte Lernangebot. Die Pestalozzi Realschule ist außerdem Teil des Netzwerks “Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage” und engagiert sich aktiv für Zivilcourage und gegen Diskriminierung.

Das Gymnasium Nottuln ist ein Gymnasium für die Jahrgänge 5 bis 12 im ländlichen Raum in der Nähe von Münster, NRW. Die Schule legt dabei Wert auf Leistung und individuelle Begabungen, auf Sozialkompetenz sowie auf Effizienz und hohe Qualität, und hat dabei den Wettbewerb und internationale Orientierung im Blick. Neben der Vorbereitung auf ein Hochschulstudium oder eine qualifizierte Berufsausbildung, hat das Gymnasium insbesondere die Entwicklung einer breitgefächerten Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum “mündigen Menschen” im Fokus. 2008 wurde das Gymnasium Nottuln mit dem Zertifikat “Schule der Zukunft” für mehrere Projekte in puncto nachhaltige Entwicklung, Partizipation, Integration und Vernetzung ausgezeichnet. Am Gymnasium Nottuln wird aula im Gegesatz zu den anderen Schulen nicht verbindlich von allen Klassen, sondern auf freiwilliger Basis von einigen LehrerInnen und ihren Lerngruppen erprobt werden. Auf diese Weise wollen wir testen, wie sich das System dezentral in einen Schulalltag integrieren kann.